タバコゼロ社会の実現

~生命の源から見える現実と未来~

①歯科の視点からの禁煙推進に多様な視点

埴岡隆/長尾徹

福岡歯科大学教授・日本口腔衛生学会/愛知学院大学歯学部教授

TID年次会合と歯科の結びつきは強い。それは、禁煙推進における歯科の果たす役割の大きさを物語っている。本大会でも、初日のシンポジウムをはじめ複数の歯科セッションが行われ、国内外の医師や研究者が多様な視点から発表、議論した。

本学会が刊行する「Tobacco Induced Diseases」は、インパクトファクター(1.9)のあるタバコ専門の3つの学術誌のひとつである。

TID年次会合(学術総会)は、2002年の第1回大会以来、ほぼ毎年開催されている。日本開催は、2008年の京都大学での第7回大会(中原俊隆大会長)以来11年ぶりである。直近の4大会のうち3回は、開催国・地域のタバコ対策大会との併催となっており、今大会も医学歯学30学会が参加する禁煙推進学術ネットワーク第2回学術会議等と併催で行われた。 本学会の過去5大会では歯学部教授が大会長・副大会長を務めるなど歯科との結びつきが強く、今回も複数の歯科セッションを設置した。

初日に行われた口腔保健シンポジウム(「TOBACCO OR ORAL HEALTH:TOBACCO DEPENDENCETREATMENT BY ORAL HEALTH」)では、愛知学院大学の長尾徹(口腔外科)が座長を務めて、6タイトルの発表が行われた。

広島大学大学院医系科学研究科の重石英生講師(公衆口腔保健学)は、喫煙とヒトパピローマウイルスとの独立した関係を紹介した。

東京医科歯科大学大学院のEi・Ei・Aung研究員(健康推進歯学)がミャンマーで流行する無煙タバコと口腔の健康との関係と、東京でのミャンマー製無煙タバコ販売について報告した。

ナイジェリア・ラゴス州立大学予防歯科のAfolabi・Oyapero講師は、バス運転手の歯周病および口腔粘膜病変と喫煙の疫学調査結果について報告した。

愛知学院大学歯学部の長谷川正午講師(顎顔面外科学)は、喫煙および加熱式タバコ抽出成分の口腔角化細胞のマイクロRNAへの影響を、そして、日本歯科大学生命歯学部歯周病学講座の五十嵐寛子講師は、禁煙による口腔の炎症応答評価について報告した。 また、大会長でもある埴岡隆と小川祐司・新潟大学大学院医歯学総合研究科教授による発表では、喫煙と口腔および一般の疾患への影響を図解したうえで、世界保健機関(WHO)の政策勧告なども見せながら、歯科の専門家による喫煙者への日常的な介入の重要性、日本とタイにおける実践が効果を上げていることなどが語られた。

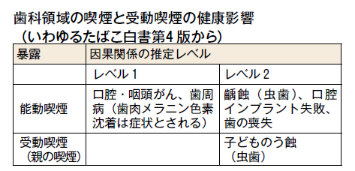

2016年のいわゆるたばこ白書第4版(「喫煙と健康喫煙の健康影響に関する検討会報告書」*1)には、歯科疾患等が採用された。タバコ使用の多様な口腔影響を、歯科での禁煙推進に具体的にどのように活かすかについての宿題で締めくくられた。

本大会では、WHOが歯科に推奨する簡易タバコ介入トレーニングのワークショップも別途開催された。ナイジェリアのOyapero講師は、大会後に米国メイヨ-クリニックでの禁煙治療専門家研修会を修了し、本大会併催のグローバルブリッジセッションが刺激になったと述べている。

インドは3億人以上が無煙または喫煙タバコ使用者で、約500万人いる18歳未満の子どもは、何らかのタバコ製品を使用している。口腔がんは3番目に多く、患者の多くが家族を持つ働き盛りの男女や若者であり、タバコ使用に起因する口腔がん発生は公衆衛生問題である。インド最大のがんセンターであるTata記念病院の頭頸部外科教授で、がん疫学センターの副所長でもあるChatruvedi氏は、3日目に開かれた「人権とタバコ」のセッションで、途上国で蔓延している無煙タバコによる頭頸部がんの被害者とタバコ規制の取り組みに焦点を当てた(*2)。

Chatruvedi氏は、タバコとアルコール規制に多大な関心を示し、タバコ規制活動では世界で最もアグレッシブな医師の1人である。インドのタバコ企業が若者と子どもを販売のターゲットにしていることに反対して積極的なロビー活動を展開してきた。

2008年にタバコ被害者をタバコ規制運動の中心に置いた「Voice of Tobacco Victims」というキャンペーンを始め、ソーシャルメディアを通じ、パブリックメッセージとして被害者の苦しみを社会に訴え、喉頭切除を受けた若者や口腔がん生存者の協力のもとに直接政府を動かす活動を行った。2011年にはタバコ企業と最高裁で争い、グトゥカー、パンマサラといった無煙タバコ製品を11州で販売禁止に追い込んだ。革新的活動のリーダーシップが認められ国際的な数多くの賞が授与された。

Chatruvedi氏は今回も、南アジア地域固有のタバコ規制に関する諸問題とその課題への挑戦に加えて、日本政府のタバコ産業への投資に対して積極的に問題提起するなどセッション全体をリードし、インドのタバコ規制にとどまらず世界のタバコ使用とタバコ関連事業の削減に貢献した。

文献

*1 厚生労働省 喫煙の健康影響に関する検討会編. 喫煙と健康喫煙の健康影響に関する検討会報告書. 2016.

*2 Chaturvedi P et al. Tobacco Related Oral Cancer.BMJ 2019; 365: l2142.

②グローバルブリッジ・ジャパンの3 団体が発表

~これまでの禁煙支援にないユニークな活動~

望月友美子 日本対がん協会参事

米国の禁煙推進団体「グローバルブリッジ」は世界各地で、禁煙支援を行う人材育成プロジェクトを助成している。日本対がん協会ともパートナーシップを結び、16団体の活動を支援する。大会2日目のセッションでは、12団体が参加し、うち3団体が発表した。

「グローバルブリッジ(Global Bridges)」は、米国のメイヨー・クリニック(Mayo Clinic)と米国対がん協会(American Cancer Society)が、禁煙支援とタバコ規制の政策提言を目的として2010年に設立した国際的な連携組織である。2016年11月、日本対がん協会と共同パートナーシップを結んだ。そして、2018年4月、日本を中心とした16の団体が、「グローバルブリッジ・ジャパン」として助成を受け、禁煙推進の人材を育成するプロジェクトを開始している。

日本では、保険適用が認められたニコチン依存症管理料があるものの、禁煙支援の担い手は医師や看護師に限られる。海外と比べ、人材やプログラムの裾野は広くない。そこで、グローバルブリッジの活動を通して、人材や支援方法の幅を広げる目標を掲げた。

大会2日目、プロジェクトの課題と展望を探るセッションが開かれ、16団体のうち、これまでの禁煙支援でカバーしきれていない領域を担う3団体が発表した。

最初は日本がん看護学会。小松浩子理事長は、「ほかの国の学会とも協力しながら、がん治療に関わる看護師の能力を向上させ、科学的根拠に基づいた禁煙カウンセリングをできるようにサポートすることが目的

です」と語った。

具体的には次の2つだ。

①がん患者に禁煙指導をする看護師のリーダーを養成する研修

全国がんセンター協議会に加盟する32病院の看護師が対象のワークショップを行い、フォローアップ研修も欠かさない。参加した看護師は自分の医療機関に戻り、周囲の看護師をトレーニングして、患者に禁煙カウンセリングを行ってもらう。

②eラーニングを活用して禁煙指導をできる看護師を増やす

20分ほどで、タバコ依存症の患者への接し方などを学ぶ。禁煙支援をする看護師の数を増やすことが目的で、評価やフォローアップも行っている。

続いて、日本ヘルスケア歯科学会が発表した。禁煙を支援する歯科衛生士の養成を手がける。歯科衛生士は、プロケアなど口腔衛生や飲食ケアで、禁煙支援のアプローチをしやすい。しかも、患者は繰り返し通院する。秋元秀俊事務局長が説明した。

同学会は「禁煙支援歯科衛生士育成プログラム」というワークショップを行っている。

禁煙に成功した歯科衛生士や患者のインタビュー映像(「トリガーフィルム」と呼ぶ)を使い、参加者たちがロールプレイングをする。それを繰り返し、ミーティングを行う。2018年は東京・秋葉原に約100人が集まった。参加者たちは自分の歯科に戻ると、同僚に教える。「日本では、歯科衛生士の禁煙支援はまだ常識にはなっておらず、診療報酬もつきません。しかし、患者との関係をどう築くかを学ぶワークショップになっています」

発表後、会場から、「看護師や歯科衛生士は禁煙プログラムで重要な役割を果たしています。自分の経験を情報発信していただきたい」という声が出た。

最後は、日本肺がん患者連絡会だ。肺がん患者自身が身近な人を禁煙させるプロジェクトに力を注ぐ。肺がんのサバイバーでもある長谷川一男代表が発表した。

長谷川さんらの調査では、肺がん患者の31%は職場で、6%は家族から受動喫煙している。「肺がん患者はタバコが怖いです。そこで、肺がん患者自身が、禁煙できない家族や同僚に禁煙外来に行くように説得するようにしました」

しかし、身近な人の説得はかえって難しい。そこで、ワークショップを10回以上開いた。元喫煙者のメンバーが、家族を禁煙させることに成功していた。禁煙の難しさや苦しみを知っていた経験が役に立ったのだ。長谷川さんは「大事なことは、追い詰めるのではなく、支えること。応援するのです」と語り、盲点として、未成年の禁煙外来があまり機能していない課題も指摘した。日本肺がん患者連絡会は、ニコチン依存の強い人たちに受診推奨を行うためのツールも開発している。

セッションには、米国グローバルブリッジの最高責任者、ケイティ・ケンパー氏が参加し、ヨルダンの成功事例を報告した。ヨルダンは、中東でも喫煙率が最も高く、依存症の治療態勢も整っていなかった。2010年にフセイン王立がんセンターとグローバルブリッジがパートナーシップを組んだ。科学的根拠に基づく禁煙推進プログラムをアラビア語、英語、フランス語の3カ国語で作成し、質の高い人材育成プログラムを近隣諸国にも出前するなどして、成果を上げた。成功の要因は、行政や専門家、患者らと関係を構築すること、自分たちの禁煙支援事業をきちんと評価することなどだという。

世界のグローバルブリッジのプロジェクトは、日本の16を合わせると100の大台に上る。

③講演 平山雄先生メモリアル

片野田耕太

国立がん研究センターがん統計・総合解析研究部長

1981年、国立がんセンター研究所の平山雄・疫学部長が、受動喫煙と肺がんの関連を世界で初めて報告し、国内外に大きな論争を巻き起こした。1995年に他界した平山先生の後継者ともいえる片野田耕太氏が講演した。

2人のヒーローがいます。1人、イギリスのリチャード・ドール氏で、1950年代に肺がんと喫煙の因果関係を最初に報告しました。もう1人は、平山雄たけし先生で、196 5年から26万5千人以上の人を対象に計画調査をして、198 1年、世界で初めて、受動喫煙と肺がんの関係を報告しました。

35年後、私たちの研究グループが、平山先生の研究を含め、日本人を対象にした9つの受動喫煙の研究のメタアナリシス(複数の研究を統合・分析すること)を実施しました。その結果、受動喫煙により肺がんリスクが1.28倍上昇することが見出されました。

世界の歴史を見ると、1996 年には、世界保健機関(WHO)の世界保健総会が、2005年に発効する「たばこ規制枠組条(FCTC)」につながる決議をしました。2011年には、FCTCに受動喫煙のガイドラインができて、完全禁煙の必要性、自由意志による禁煙政策には効果がないことなどが明記されました。

裏の歴史もあります。平山先生の研究発表の5カ月後には、ニューヨークタイムズに「研究には計算間違いがあった」という記事が載り、世界中に広がりました。フェイクニュースでした。イギリスの新聞にも、WHOの国際がん研究機関(IARC)が「受動喫煙はがんの予防になる、という研究結果を隠している」という衝撃的なフェイクニュースが載りました。

米国では受動喫煙をめぐる訴訟も続きました。1991年、7人の客室乗務員がタバコ産業を相手取った集団訴訟では、和解金は3億ドルに上りました。日本でも2004年、東京都江戸川区の職員が江戸川区を相手に勝訴しましたが、賠償金は5万円でした。

2016年、受動喫煙のリスクについての国立がん研究センターの発表に対してJTが反論しました。国立がん研究センターが再反論を出したときはSNSでは話題になりましたが、マスメディアの報道は控えめでした。国会でも、2017年や18年に、国会議員が肺がんの患者さんらにヤジを飛ばしています。

一方、厚生労働省は2016年に「たばこ白書」をまとめました。2018年には改正健康増進法が成立(2020年4月施行)。多くの例外規定がありますが、受動喫煙防止の法律ができたのは大きな一歩です。東京都にはさらに厳しい条例ができました。

社会構造も重要です。財務省がJT株の3分の1を所有していて、年間2兆円のタバコの税収があります。巨額な資金を動かせるのが、タバコ産業の特徴です。

加熱式タバコの流行など日本は新時代に入っています。私たちは、歴史やタバコ産業が行ってきたことを知り、科学的で、社会的なネットワークを総動員し、スピードアップした行動を起こすことが必要です。

(まとめ・日本対がん協会 中村智志)

④「新型タバコ」(加熱式タバコ、電子タバコ)の検証が続々

世界各地で増えている「新型タバコ」。日本では加熱式タバコが世界に先駆けて流行、いや定着してきた。

3日間を通して、多くの参加者が新型タバコ問題を議論した。

グローバルタバコフリーサミット2日目の午前10時、3つの会場のうち最も大きいホールで、登壇者のいない講演が始まった。

台風で来日を見送った米国・メイヨークリニックのテイラー・ヘイズ医師(ニコチン依存症センター所長)による基調講演である。スライドとともに、インターネットを通じたヘイズ氏の声が流れてきた。

タイトルは、「TOBACCO HARM REDUCTION AND CONTINUUM OF RISK」。ヘイズ氏は、「電子タバコや加熱式タバコによるニコチンの人体への送達も(紙巻きタバコ同様に)、潜在的に深刻である。成人喫煙者を、潜在的に毒性が低いとされるニコチン送達システムへシフトした場合の公衆衛生への影響も、不透明である」などと語った。加熱式タバコや電子タバコに切り替えたら喫煙や受動喫煙の被害が軽減される根拠はないというのである。電子タバコは、日本では法規制でニコチンを含まないが(個人輸入は別)、海外ではニコチン入りも普通で、米国など各国で規制が強まってきた。

ヘイズ氏は、「我々は、意思決定や健全な議論に導くため、規制の枠組みやエビデンスを構築しなければならない」と言葉をつないだ。

本学会では、ほかにも、加熱式タバコや電子タバコに関する発表が随所で行われた。

初日に開催のシンポジウム「HEATED TOBACCO PRODUCTS AND THEIR ROLE IN TOBACCO HARM REDUCTION」では、大和浩・産業医科大学教授が、加熱式タバコを取り上げた。

加熱式タバコには紙巻きタバコの成分が含まれている。大和教授は、吸って吐きだす際に、エアロゾルが紙巻きタバコ同様に2メートル先まで届くことなどを示し、「紙巻きタバコに比べて有害成分が90%減ったことでリスクも90%減る、というミスリードがされている。紙巻きタバコと同じ規制が必要だ」と強調した。

2日目のセッション「E-CIGARETTES AND NOVEL TOBACCO PRODUCTS」では、ポーランドが電子タバコにおけるヨーロッパの一大市場のひとつであること、台湾では電子タバコを吸う若者の2 ~ 3割が紙巻きタバコの非喫煙者であること、などが発表された。

また、京都大学医学研究科の里村一成准教授が、「加熱式タバコに対して、警戒の側に立った規制が求められる」と訴えた。

日本は、加熱式タバコのマーケティング市場のようになっている。加熱式なら吸える飲食店がある。「家族の健康を考えて加熱式タバコに変えた」と言って子どもの前で吸う人もいる。だが厚生労働省は、「有害物質が含まれていることは明らかだが、現時点では、受動喫煙による健康への影響の予測は困難」という 本格的な対策を取るのに、猶予はない。

(文・日本対がん協会 中村智志)