国の人口動態統計月報年計(概数)によると、日本人の死因の第1位は依然としてがん(悪性新生物<腫瘍>)です。2022年の死亡者数は38万5787人に上りました。全死亡者数の24.6%を占めています。超高齢化社会に伴い、がん患者は増加する一方で、がん治療の進展もあり、国立がん研究センターの発表によると、がん患者全体の5年生存率は66.2%、10年生存率でも53.3%でした。今後、がんサバイバー(がんと診断された人)の数は増えていく見込みです。

さらに、がんと診断されて治療を終えてから過ごす月日が長くなるほど、併存疾患(いわゆる持病)も含めた複合的ながん医療のニーズは高まってきています。また、社会、経済的な格差によるがん検診や医療での課題も近年クローズアップされています。

このような現状を踏まえ、当協会は活動の柱となる中期計画(2023~2028年度)を以下に策定しました。2018年度に策定した中期計画(2018~2022年度、前中計)の路線を継承しつつ、新たな施策や手法を盛り込みました。また、6年間の取り組みを通して、2030年を目標として「だれひとり取り残さない」を掲げたSDGs(持続可能な開発目標)の達成にも寄与します。

第4期がん対策推進基本計画の「誰一人取り残さないがん対策を推進し、全ての国民とがんの克服を目指す。」という目標に沿って、協会の6年間の活動指針は「取り残される人への目配りを欠かさず、複数のセクターとの協働で、適切な手法によって課題解決をめざす」と定めます。民間団体だからこそできる活動にも積極的に取り組みます。

3つの柱を主要テーマに、協会独自の活動の波及効果、他団体との協働・伴走支援、メディア発信、政策提言、学会発表などで、全体目標の達成を目指します。

これまで当協会は、課題に対する独自の啓発・調査活動やイベント等を通じて、正しい情報をわかりやすく発信し、波及効果を生み出してきました。長年にわたる活動の積み重ねにより、がん領域での信頼を得て、国・自治体、医療関係者、学会、企業などと協働することで活動の規模を拡大しています。前中計の期間中にも、コロナ禍でのがん検診受診者数の減少をいち早く可視化して、メディアを通じて国民の行動変容を促すなどの成果がありました。

今後6年の間に、アウトカムへ至る手法を多様化し、より大きな社会的インパクトを生み出していくことを目指します。①政策提言機能②学会提案機能③中間支援団体としての伴走支援機能も強化していきます。そのための人材育成・採用も積極的に行います。

協会の安定的な公益活動を支える、財務基盤をはじめとしたガバナンスも整えます。財源では、受取寄付金は増加基調で推移していますが、コロナ禍の2020年度と前中計最終年度の2022年度では倍以上の金額の差がありました。さらに財務基盤を安定させるために情報収集と発信活動を継続します。協会本部の要員は2022年度末の数を維持します。専門性の高い職員とゼネラリストを適材適所で育成できる人事制度を導入します。職員、支部向けの勉強会も充実させ人材育成に努めます。

持続可能な公益活動を行うため、発信する情報や活動が法規制も含め社会通念上問題ないか、絶えず注意を払いながら活動を進めます。各活動が生み出すアウトカムが社会と当協会をつなぐ「窓」であるという認識を徹底します。

がんの予防対策や検診受診の課題に取り組む際に、健康格差や経済格差を念頭に、対策を考えます。非正規雇用労働者など社会的な位置づけや経済的な困窮度などと、がんの罹患率や死亡率は関係しているという研究報告もあります。

当協会は2022年度に、がん検診が無料になるデジタルクーポンの利用を、シングルマザーを支援する団体などを通じて働きかけました。検診を受けたくても受けられない方々、本来は検診を受けるべきなのに、そうした情報が行き届いていない方々への働きかけを続けます。

受診を呼びかけるのと同時に、検診の利益と不利益など正しい知識の普及啓発にも努め、受診への動機付けを図ります。また、治療費を含む暮らしへの不安の払しょくに向けて、がんの発見から治療までを俯瞰した支援情報の提供を進め、「点」ではなく「線」としての支援を前提にした受診勧奨に取り組み、がん医療や健康に関する情報格差の是正を進めます。

「喫煙者や受動喫煙をなくす」ために活動します。新型たばこの有害性や禁煙活動への阻害要因などについての情報収集に努め、課題を社会に提起していきます。伝え方に工夫を凝らし、禁煙を目指す人を周囲の人が支援するようなコミュニケーションも取り入れます。

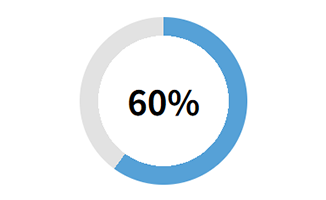

厚生労働省は第4期がん対策推進基本計画で、がん検診受診率60%の達成を新たな目標に掲げました。受診勧奨技術の向上を目指した調査の実施や、セミナーを開催し、受診率向上を目指します。

住民検診や職域検診の実態把握に向けた取り組みを関連団体と協働して進め、受診率や検診の質の向上に向けた課題を洗い出し、提言につなげます。

がん患者の差別をなくすための活動を継続します。また、がん患者や家族の困り事、心配事に寄り添う支援を多様な手法で行います。さらに、経済的に困窮している方や性的マイノリティの方など、個々の置かれた社会的立場に配慮したがん検診・医療、QOL(生活の質)向上の実現のために問題提起を続けます。

日本対がん協会は2020年から23年にかけて、休眠預金活用事業の資金分配団体として、がんと就労、小児がん、希少がんなど様々な課題解決をめざす実行団体を伴走支援しました。中期計画の期間、協会の培ってきた中間支援の知見を用いて、アウトカムの最大化をめざします。協働するがん患者団体や関連団体をアライアンス団体と位置づけ、資金的な支援や協会のリソースを活かした非資金的支援も含んだ伴走支援をしていきます。6年後をめどに、がんサバイバー・クラブを中核として、多くの団体が、一緒に成果を生み出すパートナーとして、課題解決を目指します。

認知症をはじめ、社会課題をあぶり出すための継続的な社会調査に力を入れます。糖尿病や循環器病などがん以外の医療関連の団体と協働した調査を推進します。高齢者のがん医療、家族・遺族ケア(グリーフケア)に向けたインフラの整備に向けた課題の抽出にも取り組みます。6年後には、調査結果をもとに、課題を提起し、解決のために必要な官民などマルチセクターと組んで社会的インパクトを生み出します。

アピアランスケア、ピアサポート、在宅医療、男性のHPVワクチン接種など、これまで扱ってこなかったテーマへの取り組みも進めます。

がん患者や家族支援のためのチャリティ活動で、ポストコロナを受け、リアル開催を増やし、さらに若い世代の参加を呼びかけます。

リレー・フォー・ライフに寄せられた寄付金は、引き続き、当協会を通してがん医療の発展や患者支援、検診の啓発等に役立てていきます。

地域のがん医療に貢献できる若手医師育成のため、1年間の海外留学研修費用の一部として1人250万円を助成します。

将来のがん医療に役立つと期待されるがんの基礎研究、臨床研究、患者・サバイバー・家族に関する研究に、1件あたり最大300万円(総額2000万円以内)を助成します。

セルフウォークリレー(SWR)の寄付は「がん相談ホットライン」の運営に充てられます。

国家資格を持つ相談員が、年末年始を除く毎日、がんに関する不安や悩みに耳を傾け、相談者の気持ちに寄り添う電話相談を行っています。

がんリテラシー向上のため、対象ごとに最適な手法で情報を伝えられるよう努めます。

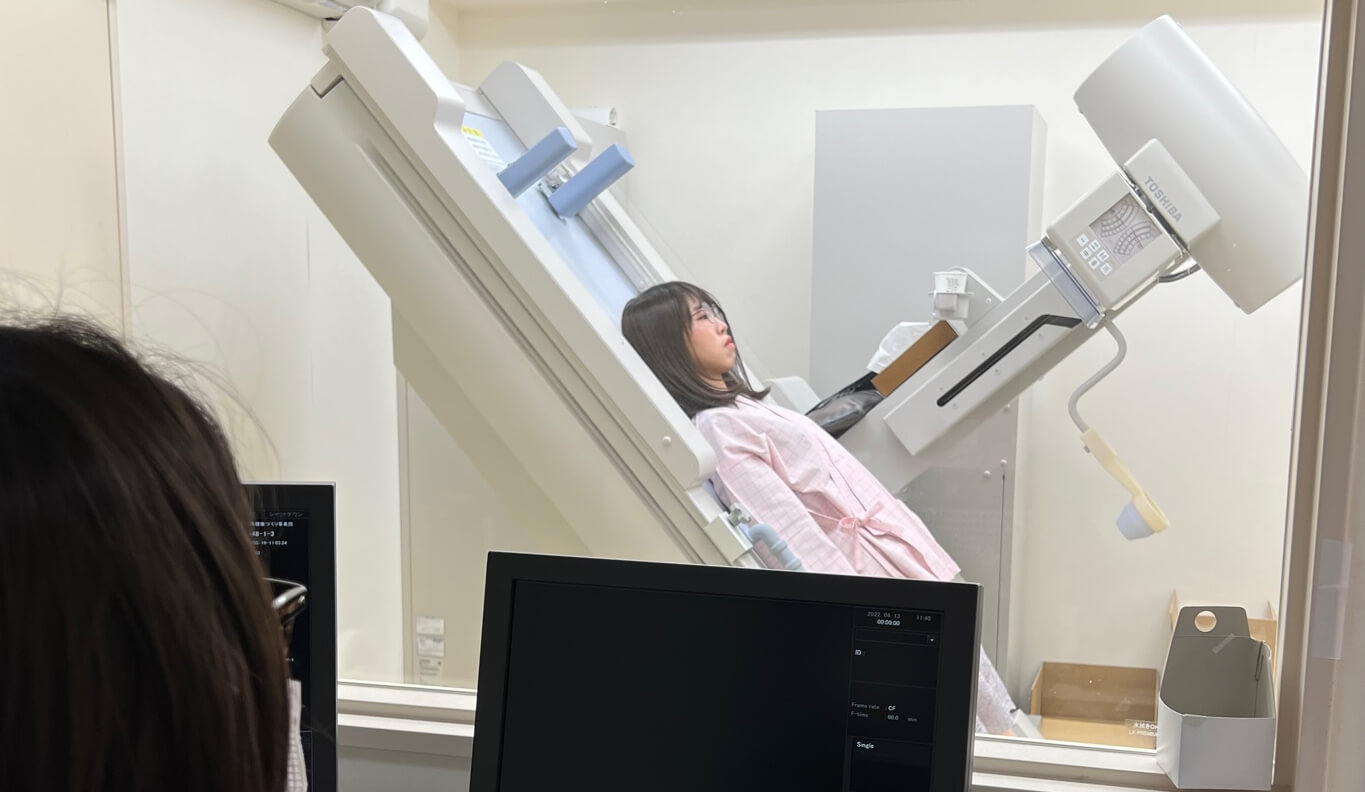

乳がんの早期発見に向け、自身の乳房を意識する生活習慣「ブレスト・アウェアネス」の正しい理解と定着に向けた活動を進めます。遺伝性のがんや高濃度乳房などリスクに応じた検診・治療の考え方を普及させます。乳がん患者や家族に寄り添う多様な取り組みを行います。

小中高での学習指導要領に明記されたことから、引き続き、学校現場への協力を進めます。命の大切さをはじめ、児童・生徒の発達段階に応じて何を伝えるべきなのか、教師や医療関係者、がん経験者らとともに考えていきます。

国のがん対策に沿ったトピックスを選び、検診事業に携わる協会支部や自治体職員、メディア関係者に向けたオンラインによる「対がんセミナー」を2022年度に始めました。引き続き、より幅広い層への視聴の呼びかけを進めます。協会サイト上での動画公開などでより広く一般への訴求も目指します。