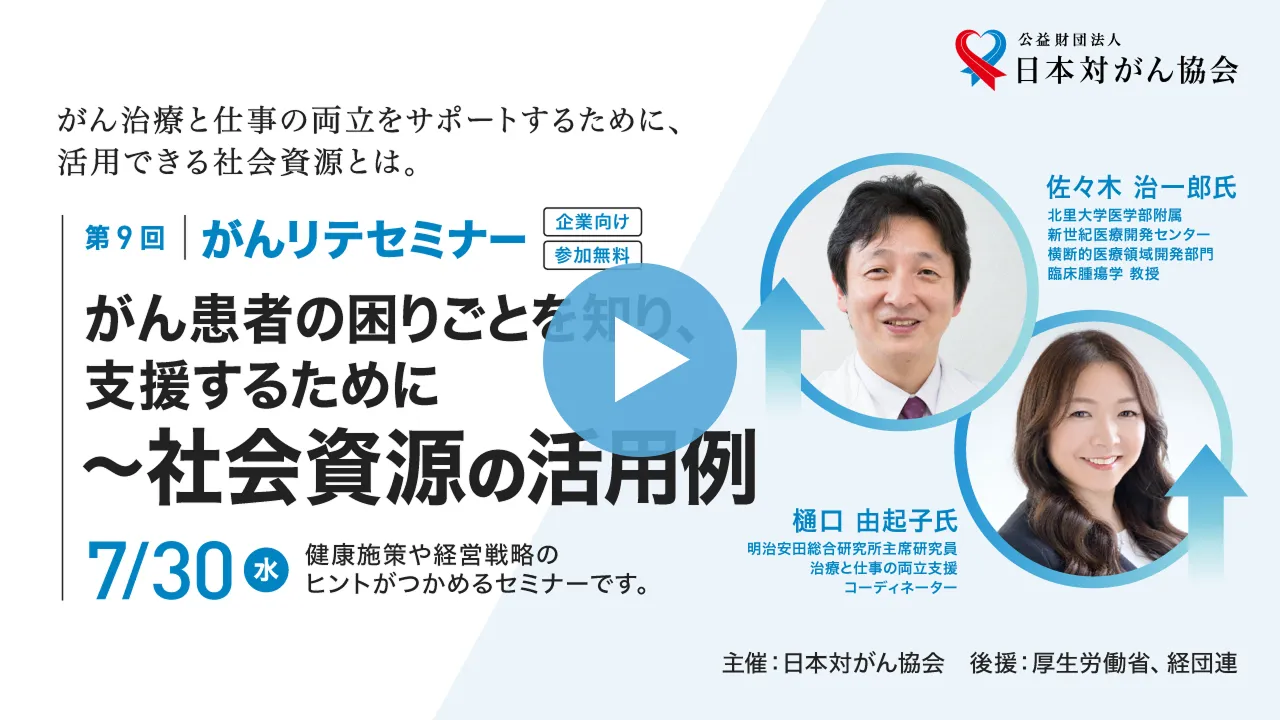

がん患者の困りごとを知り、支援するために ~社会資源の活用例

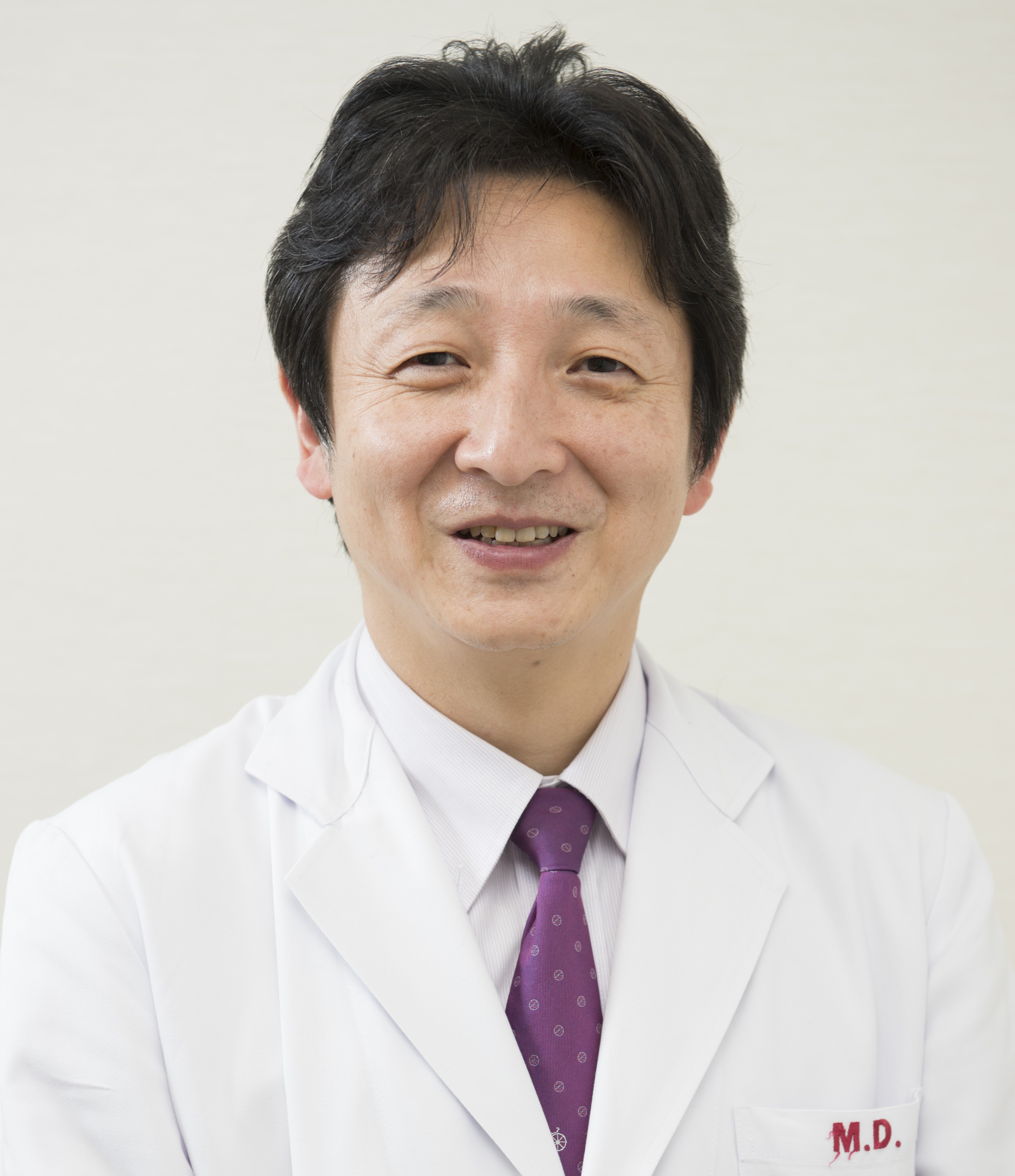

北里大学医学部附属新世紀医療開発センター 横断的医療領域開発部門臨床腫瘍学 教授

佐々木 治一郎

1991年 熊本大学医学部卒。熊本大学大学院在籍中、長男の白血病治療の血縁ドナーの経験を持つ。日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医・指導医。2000年~2003年 米国MDアンダーソンがんセンターに留学。2007年 熊本大学医学部附属病院がん診療センター長就任を契機に、熊本県のがん診療地域連携やがんサロンの普及活動に従事。2011年 北里大学医学部へ異動し、2014年 2月より現職。緩和ケアやがんゲノム医療の診療の傍ら、ピアサポートやサバイバーシップケアなどがん患者・家族を支える仕組み作りと人材育成を目標に研究・教育にあたっている。 日本肺癌学会評議員、日本臨床腫瘍学会協議員、日本がんサポーティブケア学会評議員、日本内科学会総合内科専門医、日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医、日本がん治療認定医機構がん治療認定医。

1991年 熊本大学医学部卒。熊本大学大学院在籍中、長男の白血病治療の血縁ドナーの経験を持つ。日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医・指導医。2000年~2003年 米国MDアンダーソンがんセンターに留学。2007年 熊本大学医学部附属病院がん診療センター長就任を契機に、熊本県のがん診療地域連携やがんサロンの普及活動に従事。2011年 北里大学医学部へ異動し、2014年 2月より現職。緩和ケアやがんゲノム医療の診療の傍ら、ピアサポートやサバイバーシップケアなどがん患者・家族を支える仕組み作りと人材育成を目標に研究・教育にあたっている。 日本肺癌学会評議員、日本臨床腫瘍学会協議員、日本がんサポーティブケア学会評議員、日本内科学会総合内科専門医、日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医、日本がん治療認定医機構がん治療認定医。

明治安田総合研究所主席研究員 治療と仕事の両立支援コーディネーター

樋口 由起子

九州がんセンター(福岡市)、国立がん研究センター中央病院(東京都)にて、がん専門相談員(MSW)として、がん患者・家族相談、サポートグループ運営(膵がん患者教室の運営や国内初乳がん患者教室や脳腫瘍患者の家族グループの創設等)、医療関係者への研修講師を担当。その後、EAP心理カウンセラー、福祉系大学教員を経て現職。介護保険認定審査会委員、厚生労働省委託事業治療と職業生活の両立支援法の開発検討委員会委員などを務める。 社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師、労働安全衛生規則第52条ストレスチェック実施者、両立支援コーディネーター基礎研修修了、米国 The children‘s Treehouse Foundation CLIMBプログラムファシリテーター資格を有する。

九州がんセンター(福岡市)、国立がん研究センター中央病院(東京都)にて、がん専門相談員(MSW)として、がん患者・家族相談、サポートグループ運営(膵がん患者教室の運営や国内初乳がん患者教室や脳腫瘍患者の家族グループの創設等)、医療関係者への研修講師を担当。その後、EAP心理カウンセラー、福祉系大学教員を経て現職。介護保険認定審査会委員、厚生労働省委託事業治療と職業生活の両立支援法の開発検討委員会委員などを務める。 社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師、労働安全衛生規則第52条ストレスチェック実施者、両立支援コーディネーター基礎研修修了、米国 The children‘s Treehouse Foundation CLIMBプログラムファシリテーター資格を有する。

セミナーレポート⑨「がん患者の困りごとを知り、支援するために ~社会資源の活用例」

日本対がん協会は2025年7月30日、働く世代のためのがんリテラシー向上プロジェクトの一環として、第9回がんリテセミナー「がん患者の困りごとを知り、支援するために~社会資源の活用例」をオンラインで開催した。治療と仕事の両立支援をどう支えていくか、医療者、企業担当者の視点から企業の受け皿づくりのヒントを探った。 講師は、北里大学医学部附属新世紀医療開発センター横断的医療領域開発部門臨床腫瘍学教授の佐々木治一郎氏と、明治安田総合研究所主席研究員で治療と仕事の両立支援コーディネーターの樋口由起子氏。

医師の立場からみた、がん患者の困りごと

佐々木氏は「がん患者の困りごとあれこれ~支援のために知っておくべきこと~」と題し、医療者の立場から話した。病名告知の際、多くの患者はがんを予感していながらも、戸惑いや気落ちでその先の生活などを考える余裕がない。慌てないために、がん診療に関する基本的な情報、がん診療に伴う日常生活への影響と対応、医療者とのコミュニケーションが大切であり、企業担当者はこれらを参考に社員に助言してほしいとした。 がんの治療方針を決める場合、がんの状態、日常での元気さ、家族の有無、経済状況、宗教・人生哲学など患者個人の情報が重要であり、診断から治療方針決定まで約1カ月かかる。日常生活への影響では、診断時に離職を考える患者もいるが、治療しながら仕事もできるようにがん相談支援センターなどの相談窓口、傷病手当金や高額療養費制度などの活用を考える。また、がんのネガティブな印象が社会にある中、患者が抱えるストレスには臨床心理士や腫瘍精神科のサポート、患者会などのピアサポートが有効だ。 治療方針を決める時は患者から医療者に対して病期、標準治療と副作用、入院・通院、費用、セカンドオピニオンなど聞くべきことや聞き方、逆に医療者から聞かれることや答え方を考えて、患者自身の想いや大切にしていることを伝えて話し合い、治療法などを決めることが望ましい。情報を集める場合、国立がん研究センターなど公的、準公的な機関の情報、患者向けガイドラインなどがある。

がんに罹患した従業員の経済的不安と企業の備え

樋口氏は「がん患者の経済的困窮を防ぐ~企業の『備え』としての公的・民間保険の活用~」と題して講演し、自社の取り組みも紹介した。がん治療の経済的負担から患者や家族の生活に悪影響が出る「経済毒性」が問題になっている。治療を中断したり、頻度を減らしたりすることで回復が遅れ、命を脅かしかねない。経済的不安による負の連鎖が続くと、企業は生産性が上がらず、離職の恐れもある。高齢者の従業員が増える中、若年者も含めた両立支援は欠かせない。また、障害者雇用対策やダイバーシティなどの観点からも取り組むことが必要だとし、国の支援制度や自治体独自の雇用給付金事業整備の助成金制度などを紹介。さらに福利厚生の一つとして企業が団体がん保障保険に加入するなど、従業員が治療に専念できる経済的な土台を確認することを提案した。 明治安田総合研究所の取り組みでは、従来の制度を見直し、両立支援に利用できることを明記するとともに、社内に両立支援コーディネーターを配置。さらに治療休暇や試し出勤、病気退職者の再雇用制度を新たに設け、両立支援手順・解説書を作るなどした。社員が少ないからこそ話し合い、取り組みを早く進められたという。 企業での両立支援については普段からの声掛けが大切であり、社員の教育やサポートし合える企業文化の醸成を図りつつ、社員の個別性を確認しながら柔軟な対応をしてほしいと話した。

(日本対がん協会機関紙「対がん協会報」2025年8月1日号から)