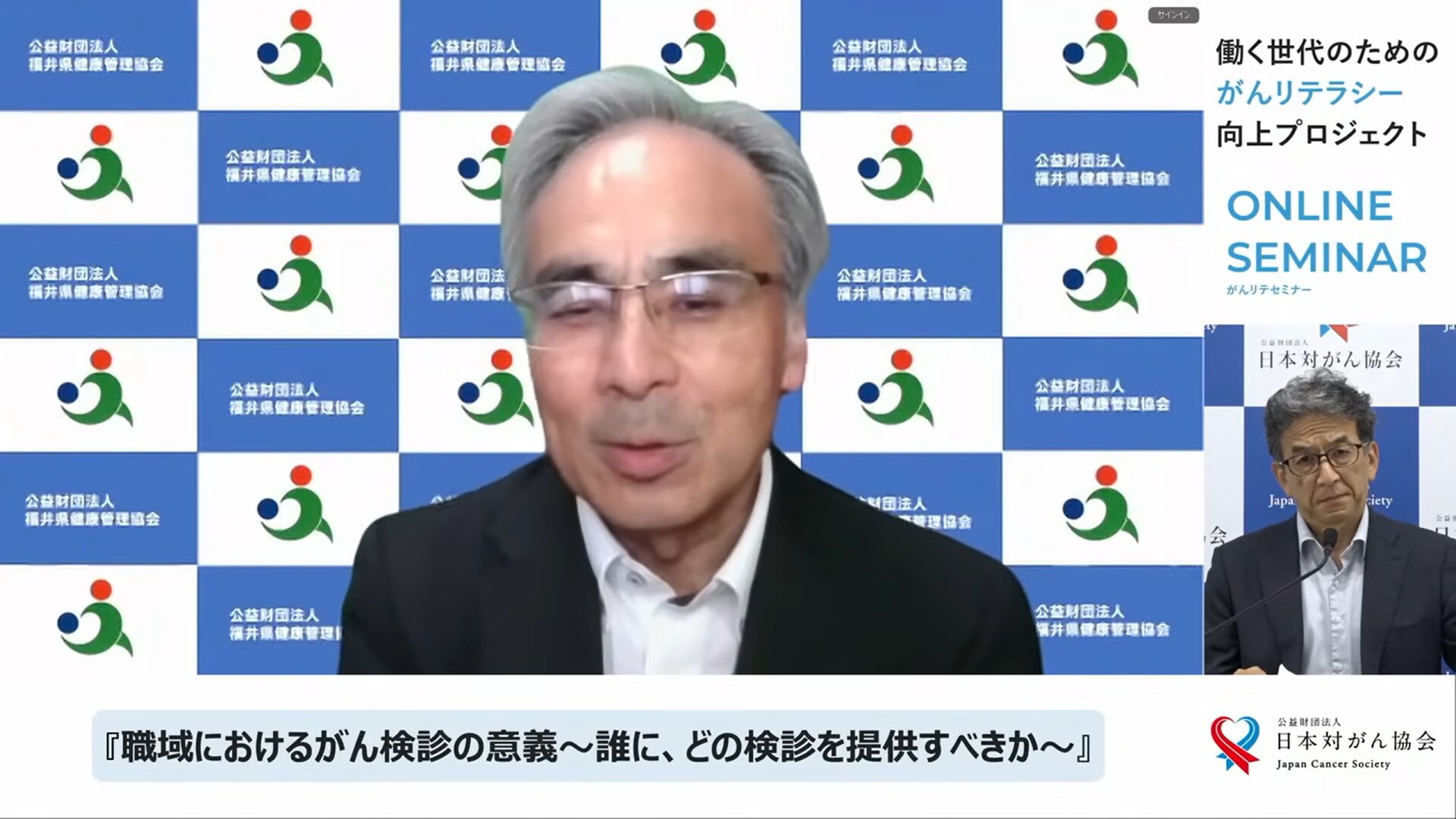

職域におけるがん検診の意義 〜誰に、どの検診を提供すべきか~

福井県健康管理協会がん検診事業部長・厚生労働省「がん検診のあり方に関する検討会」構成員

松田 一夫 氏

1956年生まれ。自治医科大卒。福井県立病院での研修、県内の病院勤務を経て1990年から市立敦賀病院に勤務。94年、福井県民健康センター開所とともに医長となり、2000年から22年3月まで同所長。11年から現在まで福井県健康管理協会がん検診事業部長。厚生労働省のがん対策推進協議会委員、がん検診のあり方に関する検討会構成員も務め、がん検診の課題と将来像について積極的に発言している。

1956年生まれ。自治医科大卒。福井県立病院での研修、県内の病院勤務を経て1990年から市立敦賀病院に勤務。94年、福井県民健康センター開所とともに医長となり、2000年から22年3月まで同所長。11年から現在まで福井県健康管理協会がん検診事業部長。厚生労働省のがん対策推進協議会委員、がん検診のあり方に関する検討会構成員も務め、がん検診の課題と将来像について積極的に発言している。

セミナーレポート⑥「職域におけるがん検診の意義 〜誰に、どの検診を提供すべきか~」

企業のがん対策推進と、働く世代ががんに関する知識を高めて、健康意識の向上や行動の変化につながることをめざす「働く世代のがんリテラシー向上プロジェクト」の一環として、日本対がん協会は2024年7月23日、第6回「がんリテセミナー」をオンラインで開催した。企業の人事担当者や健康保険担当者ら約300人が参加し、企業などの職場でのがん検診について考えた。

講師は、福井県健康管理協会(日本対がん協会福井県支部)のがん検診事業部長で、厚生労働省がん検診のあり方に関する検討会の構成員などを務める松田一夫氏。「職域におけるがん検診の意義~誰に、どの検診を提供すべきか~」と題して、松田氏は市区町村が 行う住民検診と企業などが従業員向けに行う職域でのがん検診の違い、海外で行われているがん検診の状況と日本の課題、新しい検査方法の導入に対する国の考え方などを解説した。

「利益が不利益を上回る」 科学的根拠で国は5つのがん検診を推奨

がん検診の最大の利益は、がんによる国民の死亡率を下げることにある。 症状がない段階でがん検診を受けて、早期がんを見つけることで治療後の生存率は高くなる。その一方で、検査に伴う放射線被ばく、偽陽性による精神的苦痛、偶発症など、がん検診の受診者が被る不利益は多くある。そのため、受診者にとって利益が不利益を上回る よう、科学的根拠に基づいて対象年齢や受診間隔、検査方法が決められ、国の指針としてまとめられている。

現在、科学的根拠に基づき、国が推奨しているがん検診は5つ(肺、胃、大腸、乳房、子宮頸部)あり、国の指針でそれぞれ実施方法が決まっている。市区町村が行うがん検診(住民検診)は健康増進法に基づき、国の指針に沿って行われている。

職域がん検診は法的根拠なく実施方法も様々……不利益の恐れも

一方、職域でのがん検診は法的根拠がない。企業などが福利厚生の一環で行い、検診の種類や実施方法は統一されていない。国は2018年に「職域におるがん検診に関するマニュアル」を作成し、住民検診に即した検診の実施を促した。しかし、対象年齢や受診間 隔、検査方法を変えたり、前立腺など他の部位を加えたりしてがん検診を実施する例が少なくない。検査内容によって利益より不利益が上回る恐れもある。

日本の5つのがん検診の受診率は一部50%を超えるが、多くは30~40%台で推移している。一方、海外で主に行われている乳がん(マンモグラフィ)、子宮頸がん(細胞診、HPV検査)、大腸がん(便潜血検査)の検診受診率は高い国で80%台であり、60~70%台の国も多い。年齢調整死亡率の推移をみると、日本はがん種によって死亡率の減少が鈍かったり、現在の死亡率は低くても増加していたりするなど心配される状況にある。

受診のための特別休暇など配慮必要 自治体検診に準じた内容で十分な精度管理を

国内のがん検診受診者の約30~60%は職域での検診を受けているとされる。また、がん罹患者の約3分の1は働く世代であり、50代前半までは乳がんや子宮頸がんにより女性の罹患数が男性を上回っている。しかし、職域でのがん検診で女性の受診率は他の検診に比べて低い状態にある。松田氏は、企業の担当者らに対し、勤務時間中のがん検診受診や受診のための特別休暇を設けるなど、従業員への配慮を促した。職場でがん検診を受ける体制が整えば、従業員の家族にも受診を促す効果もあり、全体的な受診率の向上が期待できる。

松田氏は、基本的な考え方は住民検診、職域での検診も同じで、科学的根拠がある正しい検診をすべての人に届けなければならないとした上で、国のがん対策推進基本計画の目標値であるがん検診60%、精密検査90%の受診率を達成して死亡率の減少をめざそうと呼びかけた。

その上で「提供すべきは科学的根拠、死亡率減少効果があって利益が不利益を上回るがん検診。国の指針に基づいて市区町村で行われている検診と同様の項目、年齢、間隔で十分に精度管理をして行って下さい」と求めた。

(日本対がん協会機関紙「対がん協会報」2024年8月1日号から)